本日の撮り。6月は紫陽花まつりのシーズンです。といっても、有名どころに出張るわけでもなく、ひたすらに近所の紫陽花を追っているだけ。民家の庭先や路傍など、普段と変わらない日常の中に咲く姿が紫陽花にはよく似合います。これは保育園送迎のついでに撮影したもの。雨と組み合わさることで紫陽花の真価が発揮されるので(個人の感想)、雨の日はカメラ片手に子どもを抱っこしています。

6月に入り、毎年恒例の固定資産税(および都市計画税)の納税通知書が届きました。やむを得ない支出はいえ、決して安くはありません。少しでも負担を軽減できる手段がないか、模索したいところです。サラリーマンの場合、所得税や社会保険料は給与からの天引きが原則であり支払い方法に選択の余地はありません。一方で、固定資産税は自分自身で納付方法を選択することが可能。したがって、支払い方次第では、わずかでもお得になる余地があります。街のお店での買い物ほどの高還元は望めないものの、限られた選択肢の中から「現時点での最適解」を整理しておきたいと思います。

- 固定資産税の概要。我が家は昨年度で減免が終了し、今回からは満額に

- クレジットカードよりQRコード決済。手数料がかからない選択肢を優先

- コード決済の税金支払いはポイント対象外。チャージルートで還元率を上乗せできる楽天ペイが最適解

固定資産税の概要。我が家は昨年度で減免が終了し、今回からは満額に

まずは固定資産税の概要を簡単にまとめておきます。固定資産税は地方税の一つで、所有している土地や建物および償却資産(機械や備品など)に対して課される税金です。その年の1月1日時点で固定資産課税台帳に登録されている人が納税義務者となり、毎年6月に納税通知書が届きます*1。

納税額は、土地の場合は課税標準額、建物の場合は課税台帳に登録された価格に、それぞれ税率1.4%を乗じることで算出されます。また、3年ごとに評価替えがあり、時勢などによる価格の変化が反映されます。特に建物の価格は年数を経るごとに逓減していくため(減価償却)、構造や用途によって差はあるものの、税額も徐々に減少していくのが一般的です。

また、その時々によって様々な税負担の軽減措置が設けられており、国が定めているもののほか、自治体独自の制度がある場合もあります*2。多くは申請が必要であるため、これから土地を購入したり家を建てたりする予定がある場合は、事前に確認しておくべきです(特に自治体の制度を対象に)。

我が家では、今の住まいを新築した際に「認定長期優良住宅にかかる固定資産税の軽減措置」を申請し、7年間にわたって建物部分の税額がほぼ半分に抑えられていました。しかし、この軽減措置も昨年度分を以って終了。今年度からはいよいよ満額の請求となり、年額で数十万円規模の出費となります。当然ながら、家計へのインパクトも無視できるものではありません。

クレジットカードよりQRコード決済。手数料がかからない選択肢を優先

固定資産税の納付方法は、金融機関窓口での現金払いをはじめ、自治体ごとに複数の手段が用意されています。その中でも注目したいのは、納付書に印刷された「地方税統一QRコード(eL-QR)の読み取り」および「地方税お支払サイト」によるキャッシュレス決済です*3。

具体的には、QRコード決済アプリ(PayPay、楽天ペイ、d払い、au PAYなど)やクレジットカードによる納付が可能。これらのキャッシュレス決済を最大限活用することで、わずかとはいえ、ポイント還元による実質的な税金負担の軽減が期待できます。

この中で、お得の観点で最優先に検討したいのはQRコード決済アプリです。理由は簡単で、手数料がかからないため。上述した主要4ペイのいずれもeL-QRや地方税お支払サイトに対応しているため、スマートフォンだけで自宅にいながら納税を完結できる点も魅力です。

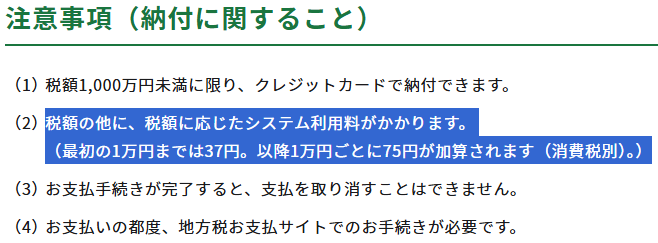

一方、クレジットカードは主要な国際ブランドにはすべて対応しているものの、納付額に応じて決済手数料がかかってしまうことが最大のネック。例えば東京都の場合、1万円までは37円、以降1万円ごとに75円(いずれも税別)の手数料がかかります。一般的なクレジットカードの還元率は1.0%(=1万円ごとに100円相当)程度のため、ポイント還元のほとんどが手数料で相殺されてしまうか、還元率が低い場合は手数料負けしてしまうこともあり得ます。

こうした点から、QRコード決済アプリを最優先に検討するべき価値があるといえます。

コード決済の税金支払いはポイント対象外。チャージルートで還元率を上乗せできる楽天ペイが最適解

かつてはQRコード決済アプリを利用した税金の支払いもポイント付与の対象となっていた時期がありました。しかし、次第に改悪が進んでしまい、2025年6月時点では主要4ペイ(PayPay、楽天ペイ、d払い、au PAY)のいずれも、税金の支払い自体はポイント付与の対象外となっています。

したがって、ポイント還元を得るためには「残高チャージの方法」を工夫する必要があります。以下、主要4ペイごとに具体的な方法を検討してみます。

まずはPayPay。QRコード決済アプリ最大のシェアを誇りますが、税金の支払いには適しません。これは、支払手段が銀行口座チャージ(PayPayマネー)もしくはPayPayカード払い(PayPayクレジット)のいずれかに制限されているためです。ソフトバンク・ワイモバイルまとめて支払いでチャージした残高(PayPayマネーライト)*4は税金の支払いには利用不可のため、還元率を上乗せすることができません。

次に楽天ペイ。残高チャージの方法に制限はなく、また、楽天ポイントや楽天キャッシュでの支払いも可能です。

特に、楽天キャッシュは複数のスマホ決済サービスを経由してチャージすることで還元率を上乗せすることができます。僕も、今年度の固定資産税は楽天ペイで納付することにしました。具体的なチャージ方法は以下のとおりで、合計還元率は2.5%です*5。

- 三井住友ゴールドNL(Mastercard) → JAL Pay(1.5%(ボーナスポイント込み))

- JAL Pay → ANA Pay(0.5%)

- ANA Pay → 楽天Edy(0.5%)

- 楽天Edy → 楽天キャッシュ(Android端末限定。0.0%)

なお、楽天Edyから楽天キャッシュへのチャージは月10万円が上限である点には注意が必要です。固定資産税の金額次第では、必要に応じて数か月に分けてチャージしておくなどの準備が必要です。

続けてd払い。PayPayと同様、税金の支払いには適しません。d払い残高からの支払いに限定されてしまっているため、dカード払いすら選択不可。そして、d払い残高は銀行口座やATMによる現金チャージしかできません。したがって、税金の支払いでポイント還元を得る方法が存在しません。

最後にau PAY。楽天ペイと同じく、支払い手段に制約はありません。したがって、お得なチャージ方法を選択することで、還元率を高めることが可能です。

具体的には、以下のようなルートを採ることで、合計還元率は2.0%になります。楽天ペイと比較すると0.5%の差はあるものの、よりシンプルなルートで済む点はメリットであり、チャージ工程をできるだけ減らしたい場合には良さそうです。

- 三井住友ゴールドNL(Mastercard) → JAL Pay(1.5%(ボーナスポイント込み))

- JAL Pay → au PAY(0.5%)

なお、クレジットカードによるau PAYチャージは月5万円が上限です。楽天ペイ同様、金額次第ではあらかじめ準備が必要になります。

固定資産税は金額が大きく避けられない支払いだからこそ、少しでもお得な納付手段を検討するだけの価値があります。毎年、支払い手段やポイント還元の条件は変化するため、来年以降も最新の動向を追いながら、可能な限り最適な手段を選択したいところです。

なお、今年選択した楽天ペイでは、チャージの起点に三井住友ゴールドNL(Mastercard)を用いています。固定資産税の納付によって、年間100万円利用によるボーナスポイント付与(いわゆる“100万円修行”)のゴールにもかなり近づくことができそうです。

*1:納税通知書の到着時期は自治体によって差があり、東京23区の場合は6月です

*2:例えば東京都の場合、耐震化や不燃化のための建て替えにより、数年間にわたる全額減免の制度があります

*3:このほか、コンビニでのnanaco払いも取り上げられることがありますが、1回あたりの決済上限や、自宅で完結できない点を考慮して、個人的には候補外にしています

*4:ソフトバンクやワイモバイル、LINEMOの月額利用料金の支払元に設定しているクレジットカードからPayPay残高にチャージができる機能。このため、実質的にPayPayカードに限らず任意のクレジットカードでPayPay払いができることになります

*5:街のお店での決済の場合、これに楽天ペイのポイント1.5%も付与されるため、合計還元率は4.0%になります