2025年4月から、社会人になって以来15年以上続けてきたフルタイム勤務から離れ、育児事由での時短勤務に切り替えました。働き方を変えてから1か月になるので、時短勤務の一日の過ごし方を振り返るとともに、タイムテーブルにまとめてみます。可視化してみると、多くの時間を家族・家事の時間に充られていることがわかります。一方で、仕事に割く時間そのものは確かに減少したものの、業務の密度はむしろ濃くなっています。労働時間に応じて給与は減少してしまうため、このバランスに多くの時短勤務者が葛藤することもよく理解できました。

時短勤務体系は10~16時の実働5時間とした

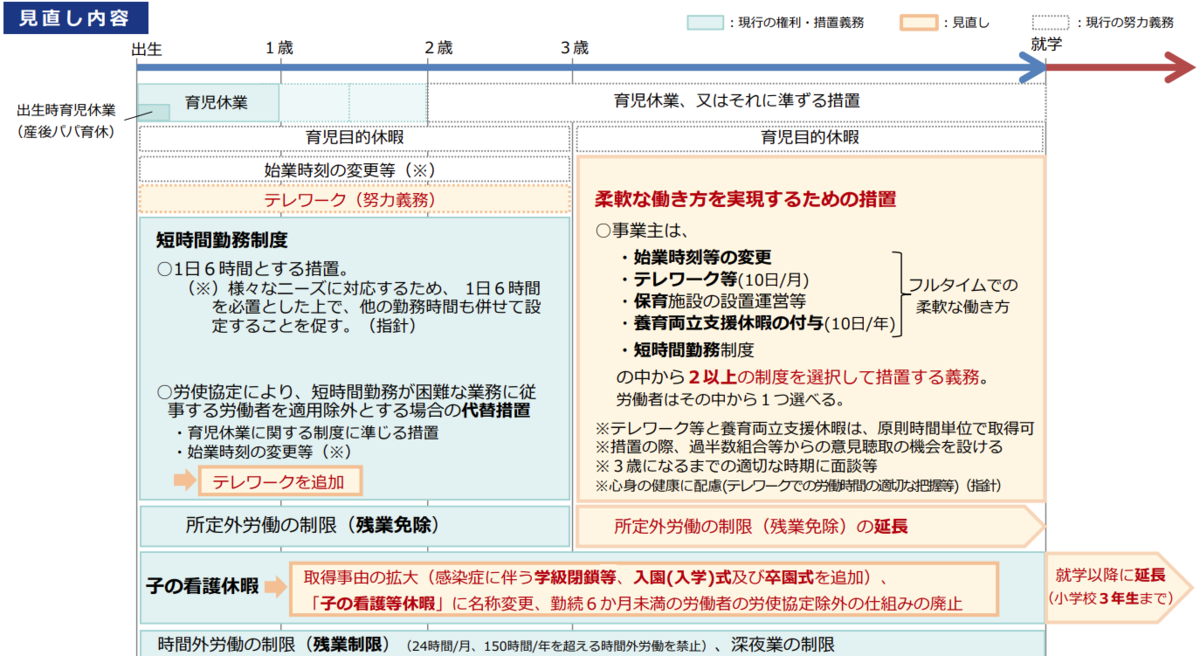

そもそも時短勤務は「育児・介護休業法」という法律で定義されています。これは、育児や介護が理由となりフルタイム勤務ができない人を対象に、勤務時間を短くすることで離職を防ぎ、育児・介護と仕事の両立を図ってもらおうという制度です。

このうち育児を理由とした時短勤務は、同法律では「3歳未満の子どもを養育する人」が対象とされています。ただし、2025年4月1日施行の法改正により、小学校就学前の子どもまでを対象とした時短勤務の導入が企業にとっての義務の一つとして示されるようになりました。したがって、勤務先次第で、より上の年齢の子を対象とした時短勤務も取得可能です。

出典:厚生労働省『育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律の概要(令和6年法律第42号、令和6年5月31日公布)』

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001326112.pdf

また、ここまでは法律で定義されている義務の話であり、このほかに会社ごとの独自制度を加えたうえで運用されていることがあります。例えば、厚生労働省の統計によると約20%の企業では「小学校就学まで」、約35%の企業では「小学校就学以降」も時短勤務の対象に含めるなど柔軟に運用しています。僕の勤務先でも、小学校卒業まで育児事由の時短勤務が取得可能です。

また、僕の勤務先では、「就業時間をどの程度短縮するか」もある程度自由に決めることができるため*1、僕は10~16時(うち休憩1時間)の実働5時間を所定労働時間としました。フルタイム勤務と比較して就業前後1時間ずつを短縮した形であり、短縮した時間で子どもの送迎や家事をこなすことを想定したものです。

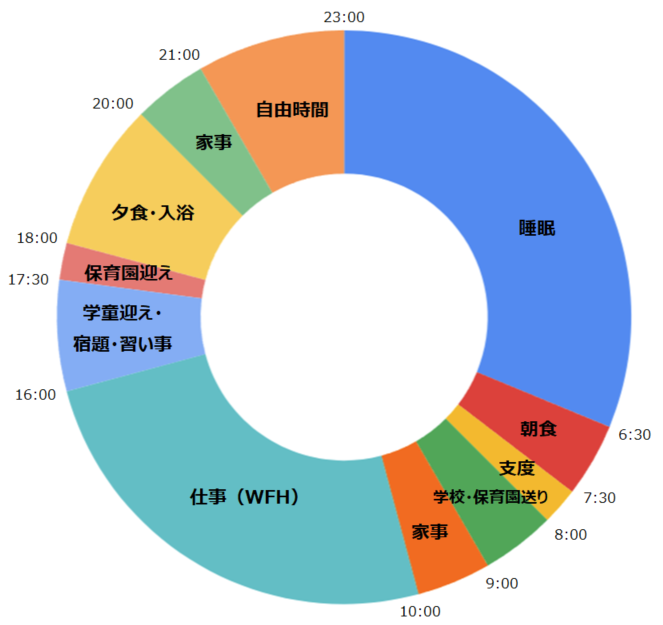

時短勤務の一日のタイムテーブル

5月になり、「10~16時(うち休憩1時間)の実働5時間」での時短勤務を始めて1か月が経過しました。時短勤務の生活リズムにもある程度慣れてきたので、平均的な一日をタイムテーブルにまとめてみます。

- 朝(6:30~9:00)

概ね6:30頃に起床し、朝食を摂ります。なお、我が家の家事分担は料理全般は妻でそれ以外は僕。このタイムテーブルは僕目線のため、朝食・夕食に調理時間は含んでいません。

朝食後に保育園の支度をし、小学校・保育園それぞれに送ります。幸いにも小学校準備は上の子が自分自身でやってくれているので、想像していたよりもスムーズに進む日が多いです。最近は、支度の時間帯で10分程度ながらテレビを見るだけの余裕もできつつあります。 - 日中(9:00~16:00)

時短勤務を始めて非常に良かったことの一つが、子どもたちの登校・登園を済ませた後、始業までの1時間を家事に充てられること。掃除・洗濯といった日常の家事のほか、ちょっとした買い出しや書類整理、家計管理など様々なことに活用しています。また、趣味の一つである観葉植物への水やりもこの時間に行っています。

ただし、オフィス出社が必要な日はこの時間がそのまま移動時間に変わってしまいます。僕の場合は在宅勤務(WFH)と出社がほぼ半々。出社の日は朝の家事はほとんどできなくなってしまうため、夜の夕食・入浴を短縮したり、自由時間を調整することで対応しています。 - 夕方以降(16:00~)

16:00に仕事を切り上げ、上の子を学童に迎えに行きます。その後は宿題を見たり学童から習い事に移動したりと曜日によってまちまちで、特に在宅勤務の日はこの時間で家事・自由時間を確保できる場合もあります(長くても30分程度ですが)。なお、4月は16:00で仕事が終わらないことも多く、一旦切り上げた後も夜にかけて隙間時間で残務をこなさざるを得ないことが多々ありました。5月以降は適切に業務調整を行って改善していきたいと思っています。

下の子を保育園に迎えに行った後は夕食・入浴、加えて(残っていれば)宿題をこなし、寝る時間。業務切り上げから始まる夕方以降のドタバタ具合と時間の過ぎる早さにはいつも驚きます。

子どもたちが寝た後(寝かしつけはほぼ妻に担当してもらっています)は、洗濯・掃除・食器類の片付けなどの家事をこなし、就寝までは自由時間。睡眠はしっかりと取りたいので2時間程度ではあるものの、ゆっくりできる時間も大切です。

タイムテーブルにまとめてみると、自由時間の長さはフルタイム勤務の時分とあまり変化していないことがわかります。一方で、子どもの送迎先が小学校と保育園に分かれたたり、習い事が増えたりした影響をほぼ吸収し、更に週末に偏りがちだった家事を平日に分散できたと感じています。このことからも、「家族との時間・家庭に貢献する時間を増やす」という時短勤務取得の目的は達成しており、かつ、その意義は大きいと思います。

時短勤務による変化はどうだったか。最初の一カ月を振り返る

最後に、時短勤務を始めて最初の1か月を振り返り、公私にどのような変化があったのかを整理してみたいと思います。

まず仕事面。新人以来フルタイム勤務かつ長時間残業が当たり前の働き方を続けてきたので、時間できっかり仕事を区切れるかどうかには当初から不安がありました。蓋を開けてみれば案の定。ちょうど業務繁忙期と重なってしまったこともあり、昼食も摂れない日が続き、8時間分の業務を6時間に詰め込んだような働き方になってしまいました。

とはいえ、時間の到来で半ば強制的に仕事を切り上げられる効果は大きく、精神的なプレッシャーはかなり低減しました。これは同僚をはじめ、仕事で関わる周囲の人たちの理解があってこその成果であり、引き継ぎなどの配慮をいただけたことにとても感謝しています。

続けてプライベート面。タイムテーブルで示したとおり、仕事を早く切り上げた分の時間は、(当たり前ではあるものの)ほとんどを子どもの対応や家事に充てています。上の子の進学に伴い、送迎先が小学校と保育園に分かれたことによる移動距離の増加が想像以上に大変だったので、この点においては時短勤務を取得したことの意義を実感しています。進学前は一人でほぼすべてをこなそうとしていた妻からも、概ね好意的な評価を得られており、家庭内でも良い方向に作用していると感じています。

良いことも多い一方で、まだ具体的な金額は不明であるものの、時短勤務になったことで収入はかなり減少すると見込んでいます。僕は収入の減少はある程度は仕方なく、お金よりも家族との時間を大事にしようと考えて時短勤務を選択しました。それでも、この1か月の業務密度の濃さを考えると、実働時間をもとに機械的に収入が減ってしまう点に多くの時短勤務者が葛藤するのも納得できます。時短勤務による収入面の変化についても、今後記事にしていく予定です。

実働時間が限られる中、これに合わせて業務密度を高めて働くことにも限界があります。それよりも、現実的なパフォーマンスの範囲で周囲とも協調しつつ適度に業務量を調整し、時短勤務という働き方を安定的に続けられる状態を作り出すのが今後の目標です。

*1:育児・介護休業法では、原則「6時間勤務への短縮」とされています。ただし、これも対象者と同様、会社によってはより短い時間での時短勤務も可能なよう独自の制度が設けられていることがあり、詳細は個社ごとの就業規則の確認が必要です